|

4届蝉联全国文明城市称号,孕育19位全国道德模范、125位(组)“中国好人”、8户全国文明家庭,每4人中就有一名志愿者……

这一组组数据,彰显着英雄的武汉人民共同铸就的精神高度。 近年来,武汉持续推动新时代精神文明建设高质量发展,将“英雄城市”的精神底色融入城市肌理,在道德高地建设、践行社会主义核心价值观、文明创建为人民等方面交出了亮眼答卷。 奋力打造新时代英雄城市 先进模范引领向上向善社会风尚

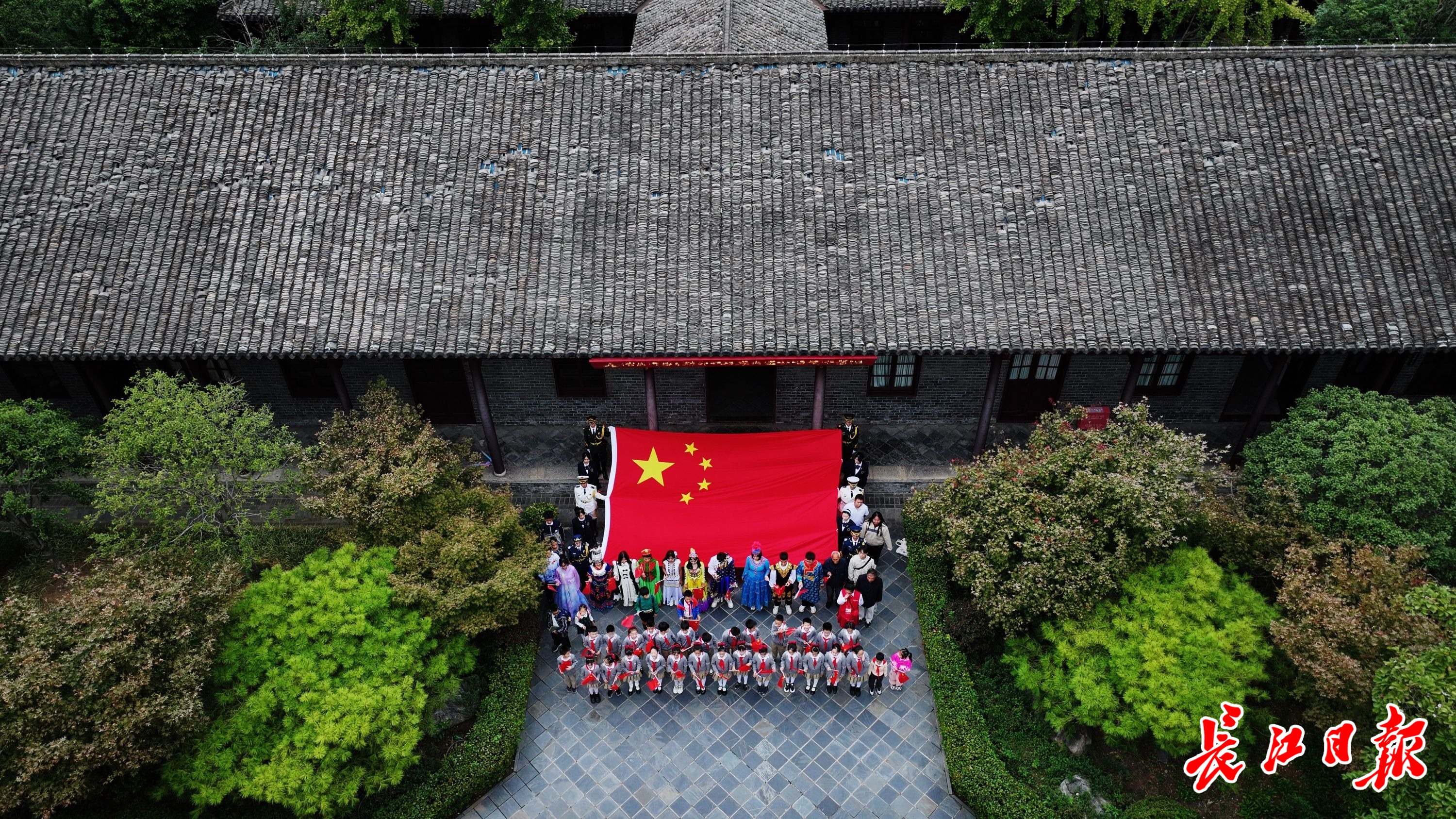

武昌中央农民运动讲习所旧址纪念馆。长江日报记者何晓刚 摄

武汉是英雄的城市,武汉人民是英雄的人民。 大力弘扬大别山精神、抗洪精神、抗疫精神,奋力打造新时代英雄城市,成为武汉人民的广泛实践。 以坚定的理想信念筑牢精神之基。我市依托360多处红色场馆,打造“行走的思政课”矩阵,以新时代文明实践中心为理论宣讲“主阵地”,通过群众喜闻乐见的形式,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。 5月23日,武汉市肺科医院副院长杜荣辉被授予第九届全国道德模范荣誉称号。多年来,杜荣辉坚持带医疗队深入偏远山区义诊,翻山越岭为村民问诊送药,帮助数千名肺病患者祛除病贫之疾。 自2007年评选出首届全国道德模范,18年来,武汉已涌现出19位全国道德模范,数量居全国同类城市前列。 30年隐姓埋名,潜心为国铸重器的共和国核潜艇先驱、“共和国勋章”获得者黄旭华;冲锋在抗疫最前线,以实际行动诠释“人民至上、生命至上”的“人民英雄”张定宇;危难时刻挺身而出,勇敢逆行的“快递小哥”汪勇;捐资助学1000万元,帮助500余名青年学子成长的院士崔崑;在台风中抢救国家重点试验平台,用生命诠释对党忠诚的黄群;将毕生积蓄1000万元无偿捐献给家乡教育事业的第一代女空降兵马旭;不畏凶险,三次冲进火场接续救人的“救火英雄”李道洲…… 他们来自各行各业,身份是军人、医生、教师、公务员、退休干部、外卖小哥……在道德建设多个维度树起精神标杆,囊括全国道德模范中助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲全部五大门类。 榜样的力量带动更多人奋力前行,“人人争做志愿者”成为市民自觉行动。截至2024年底,全市注册志愿者人数超过338.9万人,相当于每四个武汉人中就有一人参与志愿服务。“红马甲”的身影活跃在文明引导、助老扶弱、社区治理等多个领域,英雄城市文明之根愈扎愈深。 加强公民道德建设,全市各行各业展现新气象新作为。“武汉以我为荣”文明素养提升行动、“文明旅游进景区”、“清洁家园”、“文明礼仪进车厢”、“一盔一带”安全守护、垃圾分类、健康义诊……一个个实践活动有效展开,向上向善渐成风尚。 践行社会主义核心价值观 群众在哪里,文明实践就延伸到哪里

武汉绿色驿站文明空间。长江日报资料图片

清晨的解放大道,公交车在斑马线前缓缓停驻,司机向行人挥手示意优先通行,行人向司机微笑点头致谢。这一幕,是武汉“礼让斑马线”行动的日常剪影。 群众在哪里,文明实践就延伸到哪里,让社会主义核心价值观润物细无声。 在街头,文明成为“看得见的风景”。全市600个路口施划了960组“礼让”提示文字,“车让人”逐渐成为驾驶人的自觉;地铁线路所有站点均配备无障碍电梯、盲道、轮椅坡道;首批51个武汉绿色驿站文明空间出炉,将生态文明理念融入市民日常生活;246家重点文明单位与新时代文明实践中心(所、站)结对共建,文明积分兑换服务激励市民践行美德。 在学校,强化理想信念教育,厚植爱国情怀。把课堂“搬”到国旗下,每周升旗仪式就是一次特别的思政课,文明家庭进学校宣讲家教家风,“小小红色讲解员”等志愿服务活动传递红色精神,思政小剧展演、思政课“套餐”、故事分享……丰富的课堂形式,让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根。 在乡村,新风尚正改写旧习俗。蔡甸区农机手用拖拉机组成“新风迎亲队”的视频全网刷屏;新洲区李集街道张店文史馆里孩子们听爷爷讲农耕变迁;《武汉市文明乡风建设工程十大行动方案》印发,开启“乡约文明·移风易俗·实践先行”系列行动。 在网络,公民道德建设日益加强,正能量站上云端。武汉文明网结合“武汉以我为荣·文明上网篇”,开展“向‘网’的文明生活”活动;地铁公益广告创意设计大赛中,一幅《与武汉共美好》的插画作品刷屏朋友圈——画面里,黄鹤楼与光谷星河交相辉映,市民手举“文明”灯笼照亮城市夜空;举办“树文明新风建和美乡村”短视频大赛,向网友展示我市农村传统文化的独特魅力。 5月23日召开的全国精神文明建设表彰大会上,武汉上榜50个全国文明单位、16个全国文明村镇、9所全国文明校园,这是广泛践行社会主义核心价值观的鲜活成果。 文明创建为人民 让群众得到实惠

游客乐游东湖。长江日报记者何晓刚 摄

夜幕初垂,武汉美术馆(琴台馆)的曲面穹顶泛起银光,这座全球首个“地景式复杂双曲面清水混凝土建筑”,成为来汉游客热门打卡地。东湖景区人头攒动,黄鹤楼上游人如织。刚刚过去的“五一”假期,武汉再次跻身全国十大热门旅游城市之列。 武汉,这座承载千年文明的国家历史文化名城,不断通过文化赋能高质量发展,让群众的获得感更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。 600多年历史老街昙华林经改造后,老建筑变身文创工坊,年接待游客突破数百万人次;两江四岸长江灯光秀,让百年江汉关钟楼变身巨幅画布;光谷空轨上线AR专列,戴上AR眼镜的游客惊呼“像在科幻电影中”。21日全市文化旅游发展大会提出,武汉将努力建设世界知名的文化旅游目的地,加快把文化旅游业培育成为支柱产业。 2025武汉马拉松期间,外籍选手被东湖风光“圈粉”;热门话题“英国小哥带你走进春天里的武汉”被240万网友围观;“去武汉看樱花”“跑汉马”“跟着春晚游武汉”等热词的背后,武汉人气、流量、热度不断提升。 走进武汉经开区沌阳街道薛峰社区新时代文明实践站,老人们享受家门口的义诊服务,孩子们在“四点半课堂”练习书法。近年来,武汉新改建200余个新时代文明实践中心(所、站),打造51个绿色驿站文明空间,“15分钟文明实践圈”覆盖全市,阅读分享、健康义诊、义务理发等便民服务触手可及。 市民急难愁盼“码”上办,“天天敲门组”敲出新气象,“社区食堂”托住美好生活,“互联网+智慧养老”让老人安享家门口的幸福晚年,公益托管室托起孩子“七彩暑假”……把实事办实、难事办妥,在基层治理中增进共识,一切为了人民的美好生活。 文明城市人民创,文明创建为人民。在武汉,每个人都是文明的创造者、传播者、受益者,市民在文明城市创建中得到了实惠。

来源:长江日报 制作:韩晓民 | 编辑:熊霞 | 责编:方军 出品:蔡甸区融媒体中心

您有新闻线索,请联系我们: 新闻热线:027-84942678 投稿邮箱:2187431778@qq.com

|